Wenn Cortison den Schlaf raubt

Cortison-Medikamente sind hochwirksame Arzneimittel, die bei vielen Erkrankungen unverzichtbar sind. Doch eine häufige Nebenwirkung bereitet vielen Patienten grosse Schwierigkeiten: Schlafstörungen. Diese entstehen durch die stimulierende Wirkung von Corticosteroiden auf das zentrale Nervensystem und können das Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen.

Betroffene berichten von stundenlangem Wachliegen, überdrehten Gedanken und dem Gefühl, dass der Körper trotz Müdigkeit nicht zur Ruhe kommt. Die gute Nachricht: Es gibt bewährte Strategien, um diese belastenden Symptome zu lindern und wieder zu erholsamem Schlaf zu finden.

Cortison-bedingte Schlafstörungen: Die wichtigsten Fakten

- Entstehen durch aktivierende Wirkung auf das Nervensystem und erhöhte Cortisolspiegel

- Betreffen besonders häufig Patienten mit höheren Dosierungen oder längerer Einnahmedauer

- Können durch gezielte Massnahmen zur Entspannung und Schlafhygiene deutlich verbessert werden

- Erfordern oft eine Kombination aus verhaltensbasierten und unterstützenden Ansätzen

Warum Cortison den Schlaf stört

Corticosteroide ahmen die Wirkung des körpereigenen Hormons Cortisol nach, das normalerweise am Morgen ausgeschüttet wird, um uns wach und aufmerksam zu machen. Wenn diese Substanzen medikamentös zugeführt werden, kann der natürliche Schlaf-Wach-Rhythmus empfindlich gestört werden.[1]

Die Medikamente aktivieren das sympathische Nervensystem und können zu erhöhter Herzfrequenz, gesteigerter Wachheit und innerer Unruhe führen. Zusätzlich beeinflussen sie die Produktion von Melatonin, unserem wichtigsten Schlafhormon. Je höher die Dosierung und je länger die Einnahmedauer, desto ausgeprägter können diese Effekte sein.

Viele Patienten entwickeln ausserdem eine Schlafangst – die Sorge vor dem nächsten schlaflosen Abend verstärkt die Anspannung und kann zu einem Teufelskreis führen. Das Bewusstsein für diese Zusammenhänge ist der erste Schritt zu einer erfolgreichen Behandlung.

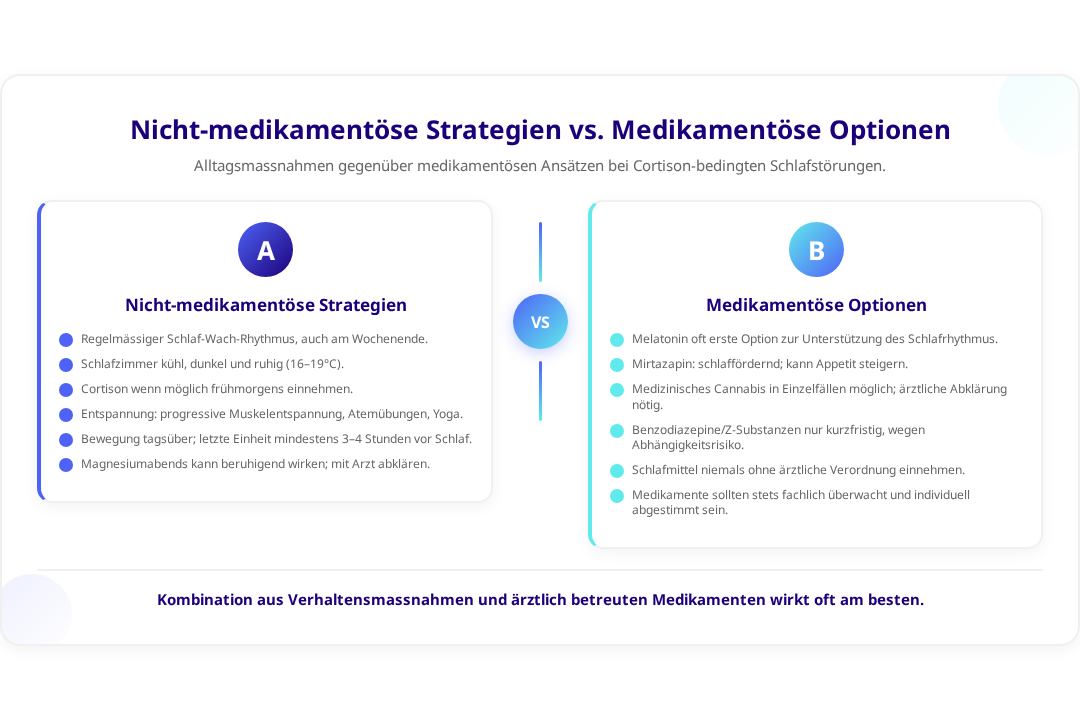

Bewährte nicht-medikamentöse Strategien

Die Grundlage jeder Behandlung von Cortison-bedingten Schlafstörungen bildet eine konsequente Schlafhygiene. Dazu gehört ein regelmässiger Schlaf-Wach-Rhythmus, auch am Wochenende. Das Schlafzimmer sollte kühl, dunkel und ruhig sein – Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad Celsius sind optimal.[2]

Besonders wichtig ist das Timing der Cortison-Einnahme. Falls medizinisch möglich, sollte die Dosis am frühen Morgen eingenommen werden, um die natürlichen Cortisolrhythmen zu unterstützen. Eine Einnahme nach 15 Uhr kann die nächtlichen Schlafprobleme erheblich verstärken.

Entspannungstechniken haben sich als sehr wirksam erwiesen. Progressive Muskelentspannung, Atemübungen oder sanfte Yoga-Praktiken können helfen, das überaktivierte Nervensystem zu beruhigen. Viele Patienten profitieren von Techniken zur Vagusnerv-Stimulation – etwa durch langsames, tiefes Atmen oder leichte Kältereize.

Körperliche Aktivität spielt eine zentrale Rolle, sollte aber richtig getimed werden. Moderate Bewegung am Tag kann helfen, überschüssiges Cortisol abzubauen und die natürliche Müdigkeit zu fördern. Sport sollte jedoch mindestens 3-4 Stunden vor dem Schlafengehen beendet sein, da er sonst aktivierend wirken kann.

Natürliche Unterstützung und Nahrungsergänzung

Magnesium wird von vielen Betroffenen als hilfreich empfunden. Dieses Mineral unterstützt die Muskelentspannung und kann beruhigend auf das Nervensystem wirken.[3] Besonders gut verträglich ist Magnesiumglycinat, das abends eingenommen werden kann. Die empfohlene Dosierung liegt meist zwischen 200-400 mg, sollte aber individuell mit einem Arzt abgestimmt werden.

Expertensicht

„Bei Cortison-bedingten Schlafstörungen ist ein ganzheitlicher Ansatz entscheidend. Neben der optimalen Einnahmezeit des Medikaments können gezielte Entspannungstechniken und natürliche Unterstützung wie Magnesium deutliche Verbesserungen bringen.“

- Die meisten Patienten profitieren von einer Kombination verschiedener Strategien

- Verhaltensbasierte Ansätze zeigen oft bessere Langzeiterfolge als reine Symptombehandlung

- Eine individuelle Anpassung der Massnahmen ist für nachhaltigen Erfolg wichtig

Auch pflanzliche Präparate können unterstützend wirken. Baldrianwurzel, Passionsblume oder Melisse haben eine lange Tradition in der natürlichen Schlafförderung.[4] Diese sollten jedoch nicht ohne Rücksprache mit dem behandelnden Arzt eingenommen werden, da Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten möglich sind.

Ein testweiser Koffeinverzicht für 1-2 Wochen kann bei empfindlichen Personen hilfreich sein, auch wenn die Wirkung individuell unterschiedlich ausfällt.

Wann sind medikamentöse Lösungen sinnvoll?

Falls nicht-medikamentöse Massnahmen nicht ausreichen, können unter ärztlicher Aufsicht verschiedene Medikamente erwogen werden. Melatonin ist oft eine erste Option, da es den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus unterstützt, ohne abhängig zu machen.[5]

Safety-Tipp

- Niemals Schlafmittel ohne ärztliche Verordnung einnehmen - besonders nicht bei gleichzeitiger Cortison-Therapie

- Natürliche Präparate sind nicht automatisch harmlos und können Wechselwirkungen haben

- Alkohol als Schlafhilfe ist kontraproduktiv und kann Schlafstörungen langfristig verstärken

Mirtazapin wird manchmal als Alternative zu klassischen Schlafmitteln eingesetzt. Dieses Antidepressivum hat stark schlaffördernde Eigenschaften und kann bei gleichzeitigem Untergewicht sogar einen doppelten Nutzen haben, da es appetitanregend wirkt.[6]

In einzelnen Fällen kann medizinisches Cannabis eine Option darstellen, sofern andere Therapien nicht greifen und eine entsprechende Verordnung möglich ist. Diese Entscheidung muss jedoch immer individuell und unter fachlicher Begleitung getroffen werden.

Benzodiazepine oder Z-Substanzen (wie Zolpidem) sollten nur kurzfristig und unter strenger ärztlicher Kontrolle eingesetzt werden, da sie ein hohes Abhängigkeitspotenzial haben und bei längerem Gebrauch die Schlafqualität sogar verschlechtern können.

Den Teufelskreis der Schlafangst durchbrechen

Viele Betroffene entwickeln eine ausgeprägte Angst vor dem Schlafengehen. Die Sorge vor der nächsten schlaflosen Nacht erzeugt zusätzliche Anspannung und verschlimmert die Problematik.[7] Hier können verhaltenstherapeutische Ansätze sehr wirksam sein.

Die Schlafbeschränkungstherapie ist eine bewährte Methode: Dabei wird die Zeit im Bett zunächst auf die tatsächlich geschlafenen Stunden begrenzt. Dies erhöht den Schlafdruck und verbessert die Schlafeffizienz. Erst wenn diese bei über 85% liegt, wird die Bettzeit schrittweise verlängert.

Gedankenstopp-Techniken können helfen, kreisende Gedanken zu unterbrechen. Wenn das Grübeln beginnt, kann es hilfreich sein, aufzustehen und eine ruhige Tätigkeit auszuüben, bis die Müdigkeit zurückkehrt. Das Bett sollte nur zum Schlafen da sein – nicht zum Wachliegen und Sorgen.

Langfristige Perspektiven und Genesung

Die gute Nachricht ist, dass Cortison-bedingte Schlafstörungen in den meisten Fällen reversibel sind. Nach dem Absetzen oder der Dosisreduktion normalisiert sich der Schlaf meist innerhalb weniger Wochen bis Monate.[8] Während der Behandlungsphase können die beschriebenen Strategien die Belastung erheblich reduzieren.

Wichtig ist eine umfassende Betrachtung möglicher Ursachen. Manchmal können andere Faktoren wie Schilddrüsenprobleme, Nährstoffmängel oder psychische Belastungen die Schlafprobleme verstärken. Eine gründliche Diagnostik kann helfen, alle beteiligten Faktoren zu identifizieren.

Patienten, die während der Cortison-Therapie gute Schlafstrategien entwickeln, profitieren oft auch langfristig von diesen Fähigkeiten. Die erlernten Entspannungstechniken und Schlafhygiene-Massnahmen können auch nach Ende der Behandlung zur besseren Schlafqualität beitragen.

Wann ärztlichen Rat einholen?

- Schlafstörungen bestehen länger als 4 Wochen trotz konsequenter Schlafhygiene-Massnahmen

- Begleitende Symptome wie Herzrasen, starker Gewichtsverlust oder depressive Verstimmungen auftreten

- Der Leidensdruck so hoch ist, dass Beruf oder Alltag beeinträchtigt werden

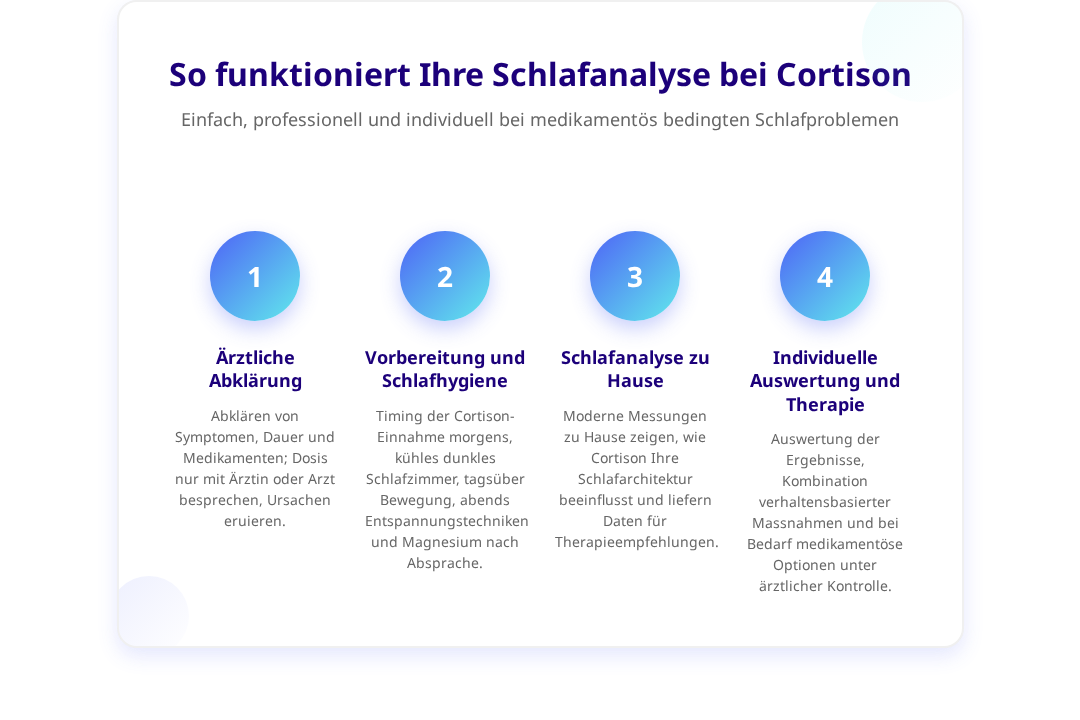

Wie wir bei Sleep Lab helfen können

Wenn Schlafstörungen durch Cortison Ihren Alltag belasten, sind Sie nicht allein. Bei Sleep Lab verstehen wir die besonderen Herausforderungen, die mit medikamentös bedingten Schlafproblemen einhergehen. Unsere detaillierte Schlafanalyse von zu Hause kann wichtige Erkenntnisse über Ihre individuelle Schlafsituation liefern.

Mit modernen Diagnosemethoden können wir feststellen, wie sich die Cortison-Behandlung konkret auf Ihre Schlafarchitektur auswirkt. Diese Informationen sind wertvoll für die Entwicklung einer massgeschneiderten Behandlungsstrategie. Bei Bedarf steht Ihnen auch eine spezialisierte Schlaftherapie zur Verfügung, die sich gezielt mit medikamentös bedingten Schlafstörungen befasst.

Ein persönliches Gespräch mit unseren Experten kann der erste Schritt zu besserem Schlaf sein.[9] Dabei besprechen wir gemeinsam, welche Ansätze in Ihrer spezifischen Situation am vielversprechendsten sind und wie diese optimal mit Ihrer laufenden medizinischen Behandlung kombiniert werden können.

FAQ

Wie lange dauern Schlafstörungen durch Cortison normalerweise an?

Die Dauer hängt von Dosierung und Behandlungsdauer ab. Bei kurzzeitiger Einnahme verschwinden die Schlafprobleme meist innerhalb weniger Tage nach dem Absetzen. Bei längerer Therapie kann es einige Wochen bis Monate dauern, bis sich der Schlaf normalisiert.

Kann ich die Cortison-Dosis reduzieren, um besser zu schlafen?

Änderungen der Cortison-Dosierung dürfen nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt erfolgen. Ein eigenmächtiges Absetzen oder eine Dosisreduktion kann gefährlich sein. Besprechen Sie Schlafprobleme offen mit Ihrem Arzt – oft lassen sich Lösungen finden.

Welche Entspannungstechniken sind bei Cortison-bedingten Schlafstörungen am wirksamsten?

Progressive Muskelentspannung und Atemtechniken zeigen gute Erfolge. Auch sanfte Bewegungsformen wie Tai Chi oder Yoga können hilfreich sein. Wichtig ist, die Techniken regelmässig zu üben – nicht erst, wenn bereits Schlafprobleme auftreten.

Sind natürliche Schlafmittel während einer Cortison-Therapie sicher?

Auch pflanzliche Präparate können Wechselwirkungen haben. Melatonin gilt als relativ sicher, sollte aber dennoch mit dem Arzt besprochen werden. Baldrianpräparate oder andere Kräutermischungen können die Wirkung anderer Medikamente beeinflussen.

Wann sollte ich professionelle Hilfe bei Schlafstörungen suchen?

Wenn die Schlafprobleme länger als vier Wochen anhalten, trotz guter Schlafhygiene bestehen oder wenn sie Ihren Alltag stark beeinträchtigen. Auch bei zusätzlichen Symptomen wie Herzrasen, Angstattacken oder depressiven Verstimmungen ist eine fachliche Abklärung wichtig.